NET 논문 소개

- 처음으로

- >

- NET 논문 소개

● 제목 : Full-Core Fuel Analysis of a Soluble Boron-Free SMR: Pellet-Cladding Interaction Issues and Enhancing Fuel Safety through Loading Pattern Design

● 저자 : 서울대학교 원자핵공학과 핵연료재료 및 안전 연구실

(제 1저자 이찬수 박사과정학생, 교신저자 이유호 교수)(공저자: 심규석, 노현택 박사과정생 서울대학교 원자핵공학과, 윤주일 교수 KINGS, 정희정 연구원 KAERI)

Chansoo Lee1, Kyuseok Shim1, Hyuntaek Rho1 Jooil Yoon2, Heejeong Jeong3, Youho Lee1*

1Department of Nuclear Eng., Seoul National Univ., 1 Gwanak-ro, Gwanak-gu, Seoul 08826, Republic of Korea

2KEPCO International Nuclear Graduate School, Ulsan, Republic of Korea

3Light Water SMR Reactor Development Division, Korea Atomic Energy Research Institute, Daejeon, Republic of Korea

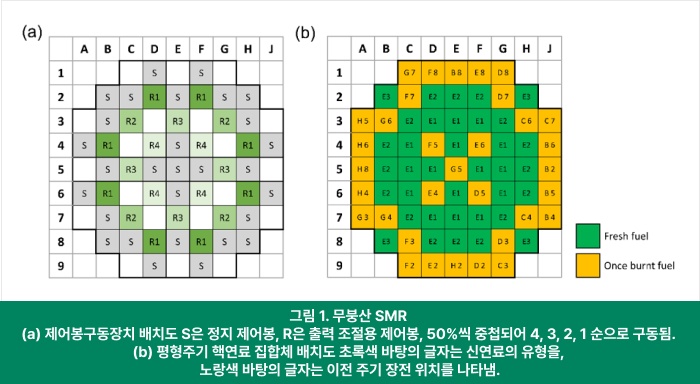

- □ 무붕산 노심 설계는 기존 가압경수로와 달리 붕산 대신 제어봉과 다량의 가연성 독봉으로 반응도를 제어합니다. 붕산은 노심 전체에 균일하게 분포하지만, 제어봉은 특정 위치에 삽입되어 국부적인 출력 분포 불균형을 야기합니다. 이 영향을 최소화하기 위해 무붕산 SMR에서는 장수명 가연성 독봉을 다량 사용하여 제어봉 동작을 최소화합니다.

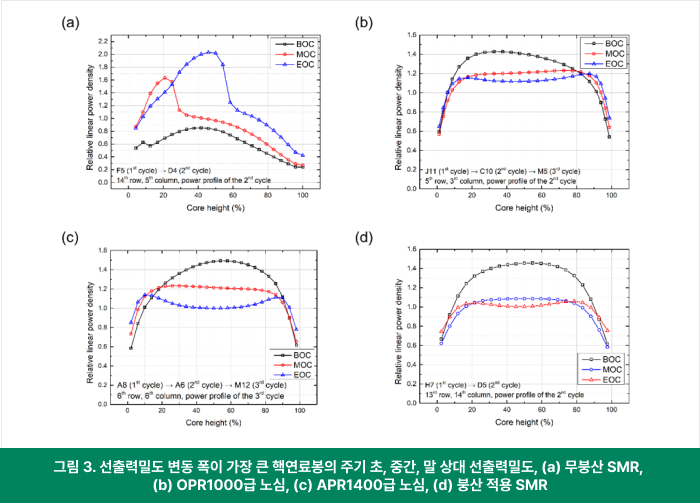

- □ 가연성 독봉과 핵분열성 물질들이 소모되면 삽입되어 있던 제어봉을 인출하는 과정 중에 주변부의 출력이 증가할 수 있습니다. 이때 발생하는 국부적 출력 증가는 핵연료 소결체와 피복관의 열팽창 차이를 유발하고, 소결체-피복관 상호작용(PCI)를 심화시키는 원인이 됩니다.

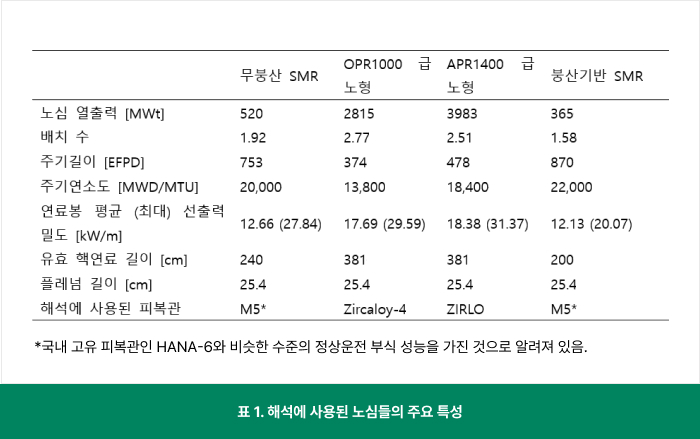

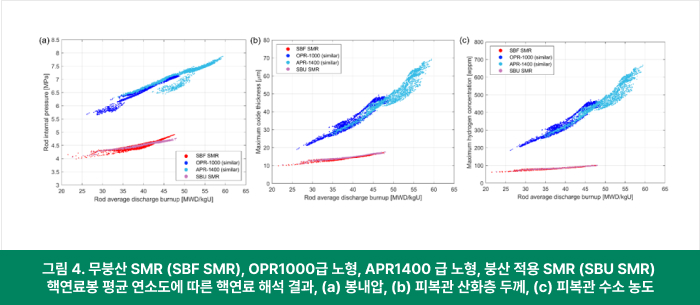

- □ 본 연구에서는 무붕산 SMR에서 심화되는 PCI 거동을 비교 분석하기 위해 서울대학교에서 개발한 핵연료 해석 코드인 GIFT와 노심 해석 코드인 노심 설계 코드인 SPHINCS를 연계하여 전 노심 핵연료 성능평가를 수행하였습니다. 분석 대상 노심으로는 무붕산 SMR을 비롯하여, 비교군으로 대형 가압경수로(OPR1000급 노형, APR1400급 노형) 및 붕산을 사용하는 SMR을 선정했습니다.

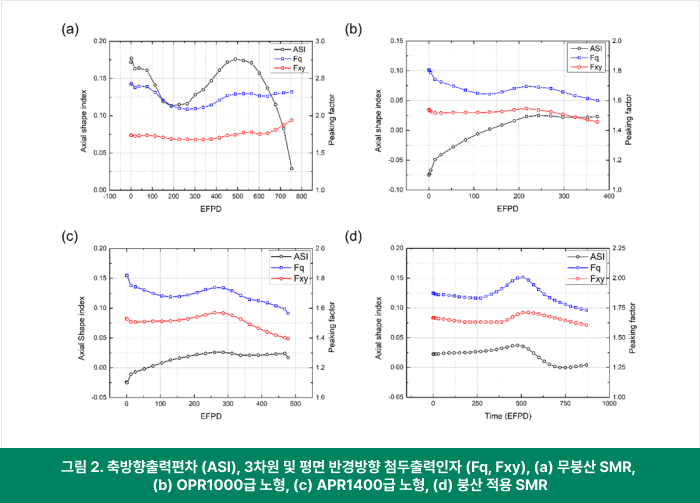

- □ 무붕산 SMR은 제어봉 동작을 최소화하기 위해 많은 가연성 독봉을 삽입했음에도 불구하고, 평형주기 동안 축방향 출력 편차(ASI)가 0.176에서 0.029까지 크게 변동하며, 특히 주기 말에 변동의 속도가 큽니다. 또한, 3차원 및 평면 반경방향 첨두출력인자(Fq, Fxy) 역시 최대 각각 약 2.4와 2.0으로 높은 수준을 보였습니다.

□ 해석 대상인 SMR들은 가압경수로 대비 플레넘 길이의 변화가 없어, 핵분열 생성물 기체를 수용할 내부 부피가 상대적으로 크기 때문에 봉내압이 붕산 사용 여부와 관계없이 낮았습니다. 또한 산화층 두께 및 수소 농도 역시 산화 저항성이 높은 피복관을 사용하고, 평균 선출력밀도가 가압경수로 대비 낮아 냉각수 온도가 감소함에 따라 우수한 결과를 보였습니다.

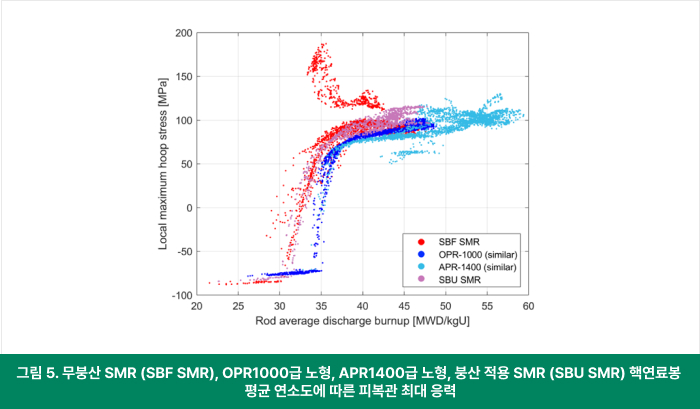

□ 무붕산 SMR의 피복관 원주 방향 응력은 기존 원자로와는 상당히 다른 양상을 보였습니다. 일반적으로 핵연료는 연소도가 증가할수록 소결체가 팽윤하고 피복관이 크립 변형되면서 소결체-피복관 간극이 닫히게 되어, 피복관이 인장 응력을 경험하게 됩니다. 따라서 기존 원자로에서는 연소도가 가장 높은 핵연료가 가장 큰 인장 응력을 받는 것이 일반적입니다. 그러나 무붕산 SMR에서는 최대 인장 응력이 중간 연소도(약 35 MWd/kgU)에서 약 180 MPa에 도달하는 독특한 양상을 나타냈습니다(그림 5).

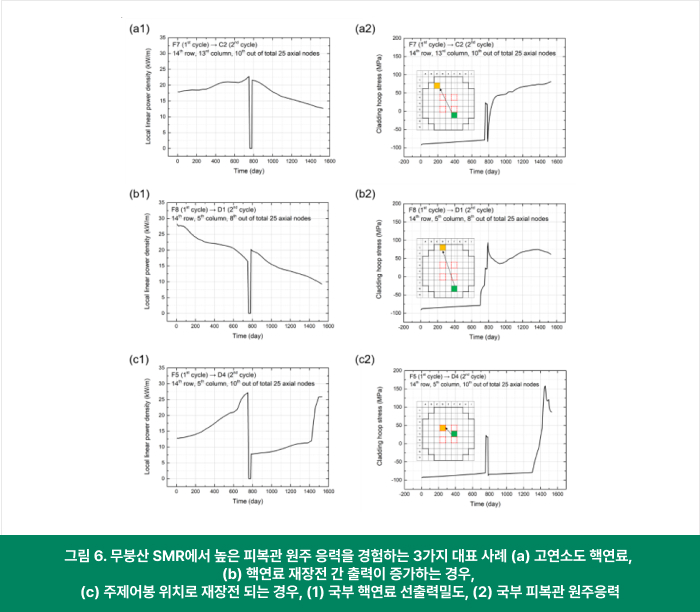

□ 이를 설명하기 위해 세 가지 주요 PCI 응력 증가 원인을(고연소도 상태, 재장전 시 출력 증가, 제어봉 인출 시 출력 급증) 살펴보았습니다 (그림 6). 이 중 제어봉 인출에 따른 국부적인 출력 급증으로 인한 PCI 응력 증가가 무붕산 노심에서 피복관 높은 응력 증가의 주된 원인으로 분석되었습니다. 이는 붕산을 사용하는 원자로에서는 나타나지 않는 무붕산 노심 특유의 현상입니다.

□ 핵연료 해석으로 얻어진 약 180 MPa의 높은 응력은 기존 원자로에서는 나타나지 않았던 수준으로, PCI로 인한 핵연료 손상이나 응력 부식 균열(SCC) 및 방사방향 수소화물 석출의 위험을 높일 수 있습니다.

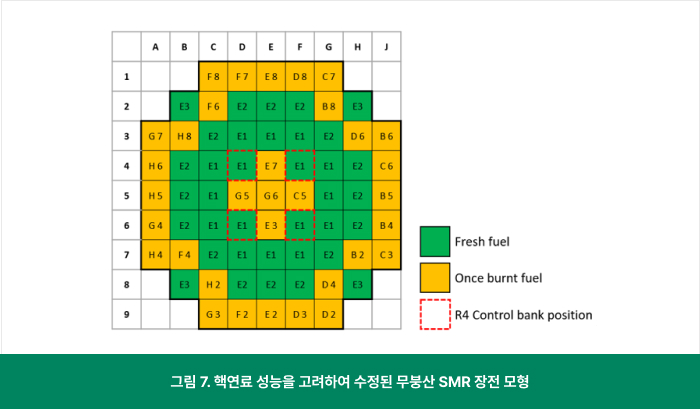

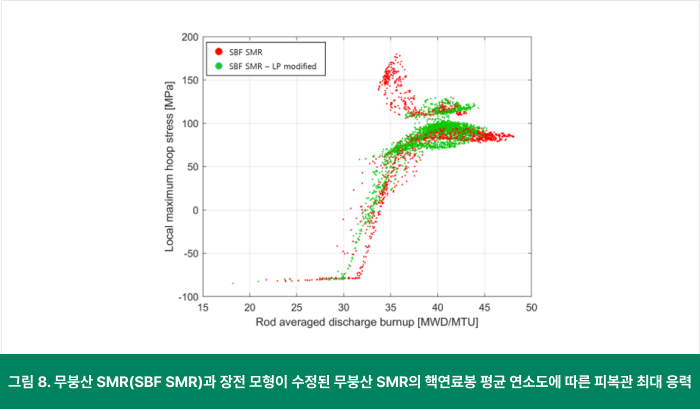

□ 위 분석 결과를 바탕으로, 연소된 핵연료를 주 제어봉 위치에 장전하지 않는 것이 중요하다는 노심 설계 방향성을 도출했습니다. 이 개념을 적용하여, 평형 노심의 주 제어봉(R4) 위치인 D4, D6, F4, F6에 신연료를 장전하는 수정 장전 모형을 제시하였습니다.

- □ 무붕산 SMR은 반응도 제어를 위해 제어봉을 사용하며, 이로 인해 운전 주기 말에 국부적인 출력 급증이 발생합니다. 이러한 출력 증가는 핵연료의 열팽창을 유발하여 소결체-피복관 기계적 상호작용(PCI)을 발생시킵니다.

- □ 무붕산 SMR에서는 제어봉 인출로 인해 특정 핵연료봉의 피복관 응력이 최대 약 180 MPa까지 증가하는 것을 확인했습니다. 이는 기존 가압경수로에서 해석된 피복관의 최대 응력 값인 약 120 MPa보다 높은 수준으로, PCI로 인한 손상 가능성을 높일 것으로 예상됩니다.

- □ 무붕산 SMR은 동일한 방식으로 반응도를 제어하는 비등경수로(BWR)에 비해 핵연료 집합체의 장전 자유도, 배치 수, 반응도 제어 수단 등의 측면에서 PCI 현상에 대해 불리한 것으로 분석되었습니다.

- □ 무붕산 SMR에서 심화된 PCI 현상을 완화하기 위해, 소결체-피복관 기계적 상호작용이 발생하는 연소도가 높은 핵연료를 주 제어봉 위치에서 멀리 배치하는 노심 설계 개념을 제시하였습니다. 그 결과, 피복관 응력을 최대 약 180 MPa에서 140 MPa로 감소시켰으며, 이를 통해 핵연료와 노심 해석을 종합적으로 고려한 무붕산 SMR 노심 설계의 유효성을 보였습니다.